テレビやスマホの防災アプリから届く地震速報に、ふと胸がざわつく日が増えてきました。

以前は気に留めなかった音にも、今では「暮らしを整えるサイン」のように感じることがあります。

思い出すのは、以前書いたブログ「暮らしにそっと備える。40代から始めた私の防災ノート」で紹介した、漫画『私が見た未来 完全版』。

その中に描かれていた「2025年7月、大災難が起きる」という予言。

すべてを信じていたわけではないけれど、なぜか今の自分に響いたのです。

そして私は、「今、自分が住んでいる家は本当に大丈夫なのか」という問いを持つようになりました。

「1981年6月1日」が防災の分かれ目

調べていく中で知ったのが、建築基準法が大きく変わった1981年6月1日という日付。

これは、1978年の宮城県沖地震で旧基準の建物が倒壊し、多くの命が失われたことを受けて、建物の耐震基準が見直された日です。

この日を境に、それ以前は「旧耐震基準」、それ以降は「新耐震基準」と呼ばれ、住宅の安全性や評価において重要な分岐点とされています。

宅建士の学びで知った「説明の義務」

実は昨年、宅建士の資格試験を受けた際、この耐震基準は重要なポイントとして学びました。

特に印象的だったのが、「重要事項説明」の場面での違いです。

旧耐震基準(1981年5月31日以前に建築確認)

→ 耐震診断や耐震改修の有無を明示し、購入者や借主に説明する義務があります。

新耐震基準(1981年6月1日以降に確認)

→ 原則として説明義務はありません。ただし、「安心」とは限らないことに注意が必要です。

「新耐震」= 安心とは限らない。対策の考え方

住んでいる家やマンションが新耐震基準だからといって、「もう大丈夫」と安心しきってしまうのは禁物です。

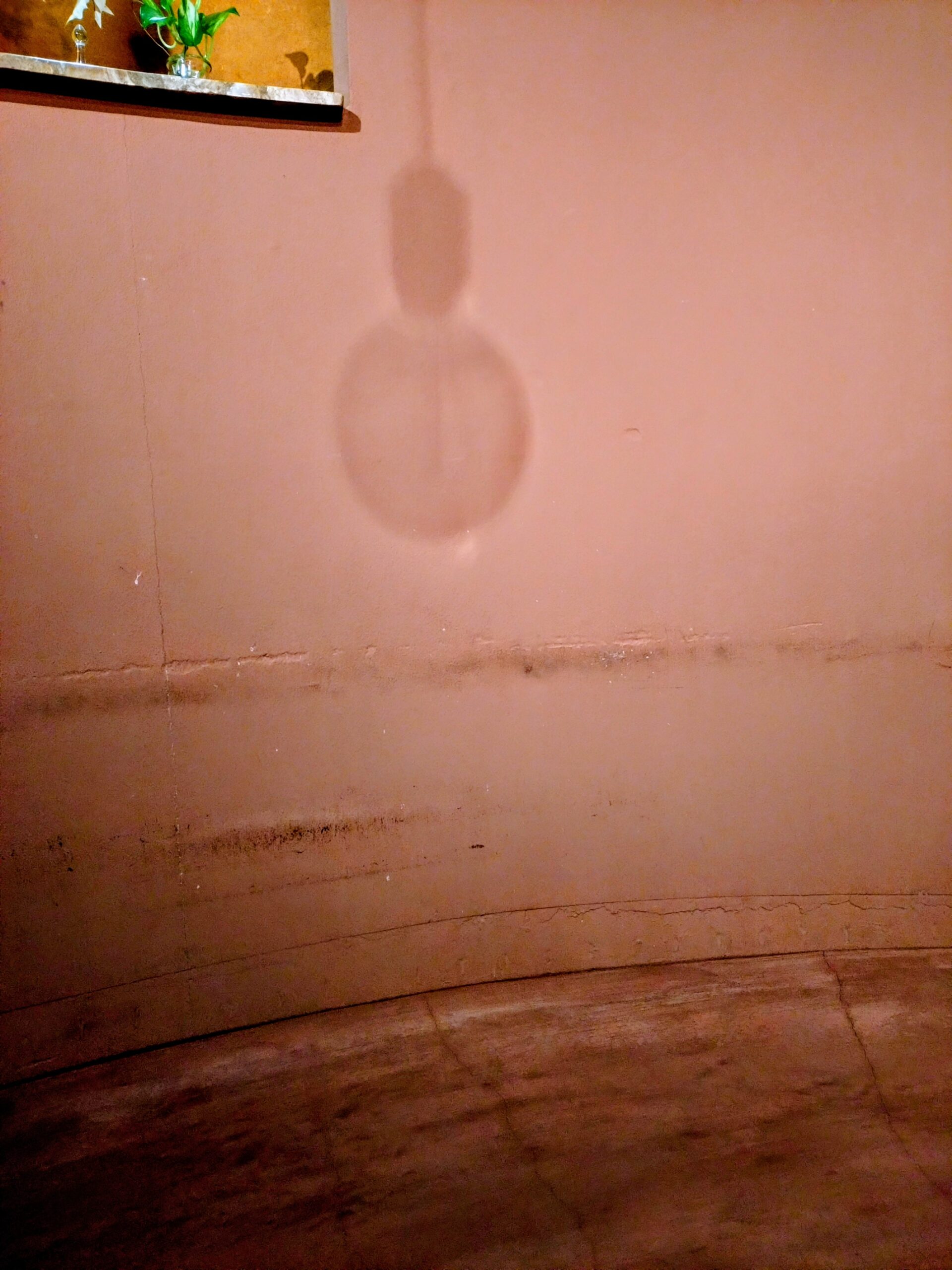

旧耐震基準の建物の場合

→ 専門家による耐震診断や補強工事の検討を。築40年以上の建物にお住まいの方は特に、一度見直す機会を持っておくと安心です。

新耐震基準の建物の場合

→ 建物の構造自体の安全性は比較的高いものの、室内の家具の固定、備蓄、防災グッズの準備など“暮らしの中の対策”が不可欠。

実際、大きな揺れの中では、家具の転倒や火災などのリスクは「耐震構造」とは別の次元で起きるのです。

だからこそ、「構造」と「暮らし」両方の視点から防災を見直す必要があると、今は感じています。

「旧」か「新」か?知ることが第一歩

自分の家がどちらに該当するのかを確認するには、建築確認申請日がカギになります。

建築開始日ではなく、「建ててもいいですよ」と行政から許可された日付を見ます。

1981年5月31日以前に確認済み → 旧耐震基準

1981年6月1日以降に確認済み → 新耐震基準

築年数だけで判断するのではなく、不動産の登記簿や建築確認済証、契約書類などで正確な申請日を確認することが大切です。

私の“整え習慣”は、建物の内と外、両方から

私が実践している防災対策は、無理のない範囲で続けられるものばかりです。

● 重い家具の転倒防止器具の設置

● 寝室に物を置かないシンプルなレイアウト

● 非常食や水のローリングストック

● モバイルバッテリーと懐中電灯を常備

● 家族分の防災リュックとヘルメットの準備

防災は「備えなきゃ」ではなく、「暮らしを見直すきっかけ」になってくれるもの。

そう思うことで、心にゆとりを持って取り組めるようになりました。

40代からの防災は「知ること」からはじまる

子どもが独立したり、仕事や暮らしの軸が変わってくる40代。

これからの時間を安心して過ごすためにも、まずは「うちはどうだろう?」と知ることから始めてみませんか?

そして、小さな行動を一つずつ積み重ねることで、暮らしの中に“安心”を育てていけるはずです。

防災もまた、自分を整える日々の一部。

40代からの「私時間」に、そっと寄り添ってくれる習慣だと思っています。