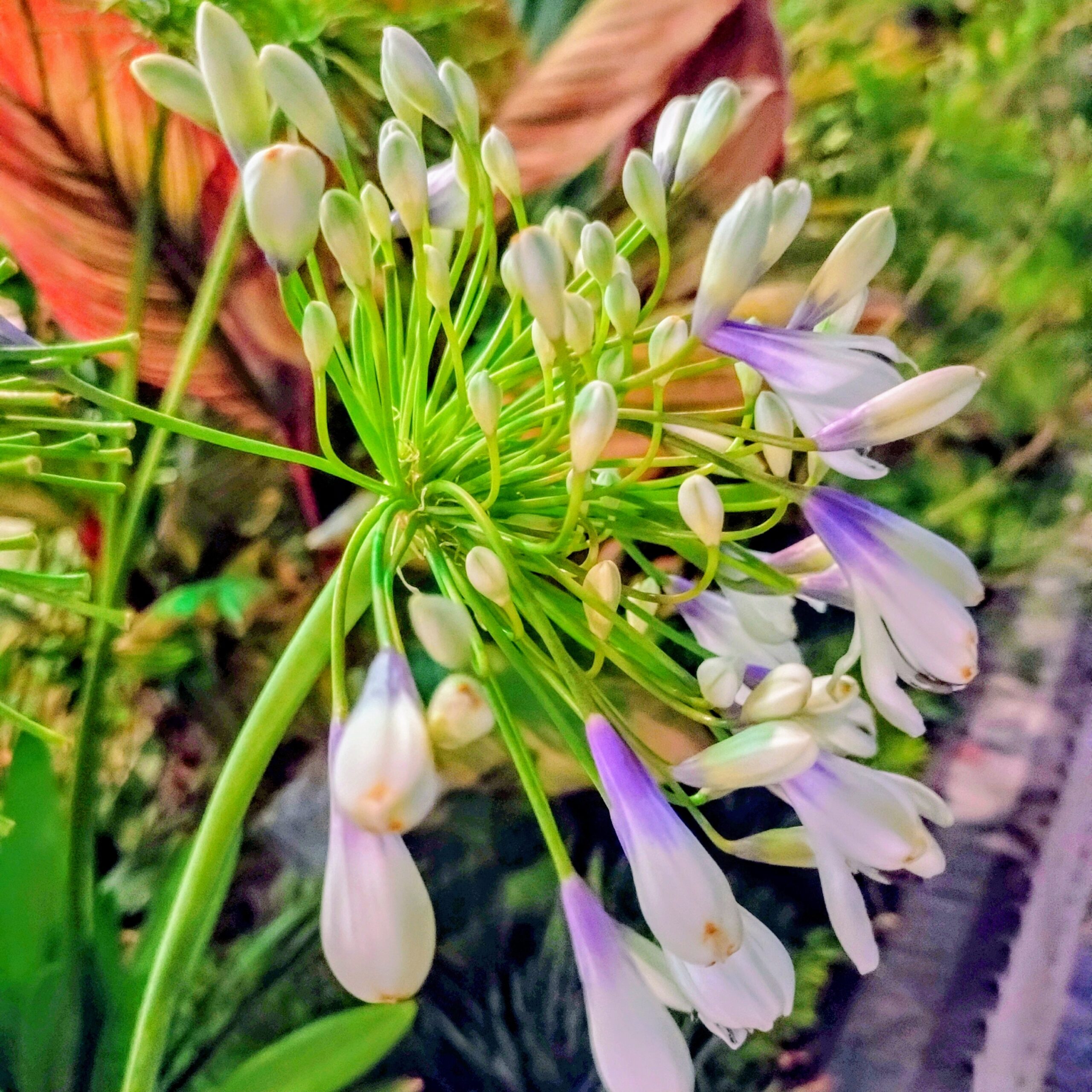

夏休みの時期になると、学校から朝顔の鉢を持ち帰る子どもたちも多いのではないでしょうか?私も子どもの頃、夏休みの朝顔観察が楽しみでした。毎朝水やりをしながら、つぼみが膨らみ、花が咲くのをワクワクして待ったものです。

ですが、しっかり育てているのに花があまり咲かないことはありませんか?その原因の一つに「光害(ヒカリガイ)」があります。

朝顔は“短日植物” 夜の暗さが必要

朝顔は「短日植物」と呼ばれ、夜の長さ、つまり暗い時間が9時間以上続くことで花芽ができやすくなります。逆に夜が短くなると、花が咲く数が減ったり、花が咲かないこともあるのです。

夜の時間が明るいと、植物は「昼間が続いている」と誤認してしまいます。これが光害の影響であり、特に街灯や屋外照明、家の外灯や室内の光が夜間に直接当たると、朝顔の花芽形成が阻害されます。

夜間の光は人間の生活にも影響を

光害は植物だけの問題ではありません。私たち人間の健康にも大きな影響を与えています。人間の体は光を感じて体内時計を調整し、睡眠やホルモンバランスを保っています。

夜遅くまで明るい環境にいると、メラトニンという睡眠ホルモンの分泌が減り、眠りの質が低下します。慢性的に光害にさらされると、不眠や疲労感、ストレスの原因になることも。

特に40代からの暮らしでは、体調管理や心身のバランスが重要です。だからこそ、夜は適度な暗さを保ち、自然のリズムに寄り添う環境づくりが大切になってきます。

暮らしの中でできる光害対策

朝顔を育てる際は、夜に外灯や部屋の明かりが直接当たらない場所に置くのが効果的です。同様に、自宅での照明も夜は間接照明に切り替えたり、寝る前はスマホやパソコンの画面の明るさを落とすこともおすすめです。

地域の街灯を見直したり、近所付き合いで光害の問題を共有することも、快適な夜の環境づくりにつながります。

自然のリズムを大切に、心地よい暮らしへ

朝顔の花を楽しみながら、夜の静けさや暗さを意識することは、自然との調和を見つめ直すきっかけになります。

私たちの暮らしの中にある光害は、小さなことの積み重ねで改善可能です。夜の環境を整えることで、植物の成長も人間の健康も守り、40代からの心地よい暮らしを支えることができるのです。

【まとめ】

◎ 朝顔は夜の暗さが必要な短日植物

◎ 夜の人工光(光害)は花芽形成を妨げる

◎ 光害は人間の睡眠や健康にも悪影響を与える

◎ 夜間は間接照明を使い、夜の暗さを守る工夫が大切

◎ 自然のリズムに寄り添うことで心地よい暮らしを実現